Статья опубликована в научном сборнике "Инновационные технологии в области неврологии и смежных специальностей" (2016)

Проблема лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей во все времена была актуальна и остается такой сегодняшний день.

По данным ВОЗ, 96,7% детей имеют нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата. По данным массовых осмотров детей НИИДО им. Турнера выявлено, что количество нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата у детей с возрастом увеличивается, причем за счет таких показателей, как плоскостопие, нарушение осанки, сколиоз.

На сегодняшний день практически нет статистических данных о влиянии на опорно-двигательный аппарат нарушений со стороны зубочелюстной системы у детей.

В то же время, нарушения постурального (отвечающего за положение тела в пространстве) баланса, вызванного нарушением контакта зубов и дисбалансом нижней челюсти, заслуживают особого научного внимания.

На сегодняшний день практически нет статистических данных о влиянии на опорно-двигательный аппарат нарушений со стороны зубочелюстной системы у детей.

В то же время, нарушения постурального (отвечающего за положение тела в пространстве) баланса, вызванного нарушением контакта зубов и дисбалансом нижней челюсти, заслуживают особого научного внимания.

«Нижняя челюсть, которая является самой подвижной частью головы, оказывает наиболее значительное влияние на постуральное равновесие» (Жан Мари Ландузи).

Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночно-двигательных сегментов настоящая чума 21 века.

Вертеброневрологические болезни получили почетное третье место по количеству больных в год, их опережают только сердечно-сосудистые и онкологические патологии. Согласно официальной статистике общая динамика болезней опорно-двигательного аппарата в России с конца 20 века возрастает с каждым десятилетием на 30 %.

На сегодняшний день с развитием междисциплинарного подхода в медицине развивается комплексный подход к лечению, профилактике и сохранению результатов лечения. осанки с формированием патологического прикуса у детей, нарушением положения шейных позвонков, заболеваниями челюсти, а также влияния мышечного дисбаланса на возникновение рецидивов стоматологического лечения, появлением осложнений неврологического характера после проведенного стоматологического лечения.

Таким образом необходимы методы диагностики, позволяющие проводить комплексную диагностику пациента и быть информативными, как для остеопатов, так и для стоматологов. Метод оптической топографии для диагностики осанки и позвоночника, при планировании и проведении ортодонтического лечения, является актуальным в междисциплинарном комплексном подходе.

Необходимость такой диагностики в стоматологии обосновано взаимным влиянием окклюзии (положения челюстей) и структур опорно-двигательного аппарата.

Оптическая компьютерная топография (ОКТ)

Метод оптической компьютерной топографии (ОКТ) сравнительно новый метод диагностики. В 1996 получено разрешение МЗРФ на его применение.

Обеспечивает высокоточное определение рельефа поверхности туловища. Обследование совершенно безвредно для здоровья пациентов и обслуживающего персонала, показано детям с 4-хлетнего возраста. Не несет рентген-нагрузки. Минимальное время для диагностики.

В основе метода лежит метод муаровой топографии. Используется только световой поток из двух источников: проектора полос и осветителя светоотражающих маркеров, укрепленных на анатомических ориентирах поверхности тела обследуемого.

Видеокамера передает изображение на компьютер. Это единственная система, позволяющая проводить диагностику позвоночника в динамике, в отличие от статичной МРТ, КТ и рентгендиагностики. В результате компьютерной обработки строится графическое топографическое изображение тела в нескольких проекциях, выдается заключение с указанием вида нарушения осанки, а при наличии сколиоза с указанием степени деформации - согласно классификации В. Д. Чалкина (1965).

Метод имеет широкие возможности применения в ортопедии, спортивной медицине. В стоматологии для планирования и проведения стоматологического лечения использовался впервые.

В настоящее время существует острая потребность в разработке протоколов комплексного обследования пациентов, имеющих нарушения в зубочелюстной и опорно-двигательной системе, для повышения качества и эффективности лечения.

Целью 1 данного исследования является изучение влияния зубочелюстных аномалий и ортодонтических аппаратов, используемых при лечении этих аномалий, на состояние скелетно-мышечной системы.

В экспериментальной группе, в диагностический комплекс, помимо ортодонтического и остеопатического обследования, была включена оптическая топография, подометрия и стабилометрия.

В лечебный комплекс были включены: ортодонтическое лечение с использованием сьемных и несьемных аппаратов, остеопатическое сопровождение на всех этапах лечения, включая диагностику, установку и снятие аппарата. Контрольной являлась группа пациентов, не получавшая остеопатическое сопровождение, эти пациенты проходили комплексную диагностику костно-мышечной системы до, и после ортодонтического лечения.

Была проведена объективизация параметров опорно-двигательной системы, фиксирование показателей осанки со стороны различных регионов и анализ полученных данных об изменениях в опорно-двигательном аппарате, до лечения, в процессе лечения и после лечения.

Целью 2 данного исследования является разработка эффективных методов профилактики и лечения зубочелюстных аномалий с учетом состояния костно-мышечной системы, повышение эффективности и безопасности ортодонтического лечения, предотвращения осложнений и рецидивов проводимого лечения. Проведенное обследование показало, что данная диагностика костно- мышечной системы с использованием метода оптической топографии может эффективно использоваться врачами ортодонтами при проведении комплексного обследования и планировании лечения.

Материалы и методы обследования

Нами было обследовано 50 пациентов, в возрасте от 5 до 35 лет. Все пациенты, в наблюдаемой группе имели нарушение осанки во фронтальной плоскости, перекос таза, разнодлинность нижних конечностей.

Таблица 1: Распределение пациентов по полу и возрасту

У большинства обследуемых в анамнезе есть «нарушение осанки», изменение формы стоп, выявленные при профилактических осмотрах ранее у других специалистов. У всех отмечается перекос таза, асимметрия лопаток, передний или задний наклон тела. Все дети экспериментальной (основной) группы, в количестве 32 человек, проходили ортодонтическое лечение с использованием съемных и несъемных аппаратов, и при этом получали остеопатическое лечение или коррекцию.

Все дети в контрольной группе в количестве 18 человек проходили ортодонтическое лечение без остеопатической коррекции.

Предъявляемые жалобы:

- нарушение положения зубов, неправильный прикус;

- нарушение осанки (сутулость, нарушение положения стоп, ассиметричное положение плеч);

- боли, различной локализации (головные боли, боли в суставах, спине).

Исследование включало в себя визуальную диагностику, полную ортодонтическую диагностику, остеопатическую диагностику, оптическую топографию и подометрию.

Ортодонтическая диагностика при анализе взаимосвязи между зубочелюстной дисфункцией и состоянием позвоночника включала:

- сбор анамнеза, стоматологический осмотр;

- анализ состояния и положения зубов;

- формы и размеров зубных дуг;

- соотношения зубных рядов;

- анализ привычной окклюзии;

- анализ мышечных дисфункций;

- пальпацию жевательных мышц;

- пальпацию височно-нижнечелюстного сустава;

- визуальный анализ движения нижней челюсти;

- диагностику ВНЧС существующими методами аппаратной диагностики (дентальная компьютерная томография, рентгенологическая, функциональная);

- стоматологическое инструментальное обследование рентгенологическое, цефалометрическое обследование, анализ моделей челюстей, цифровые фото).

Методы остеопатического обследования

- глобальное прослушивание

- тест флексии стоя и сидя

- тест четырех линий

- анализ длины ног

- тест ротаторов стоп

- глазодвигательный тест

- анализ состояния атланто-окципитального сочленения (СОС 1)

- диагностика верхнего шейного отдела позвоночника (С2С3)

- остеопатическая диагностика наличия патологических паттернов в черепе

- остеопатическая диагностика наличия черепных шовных дисфункций

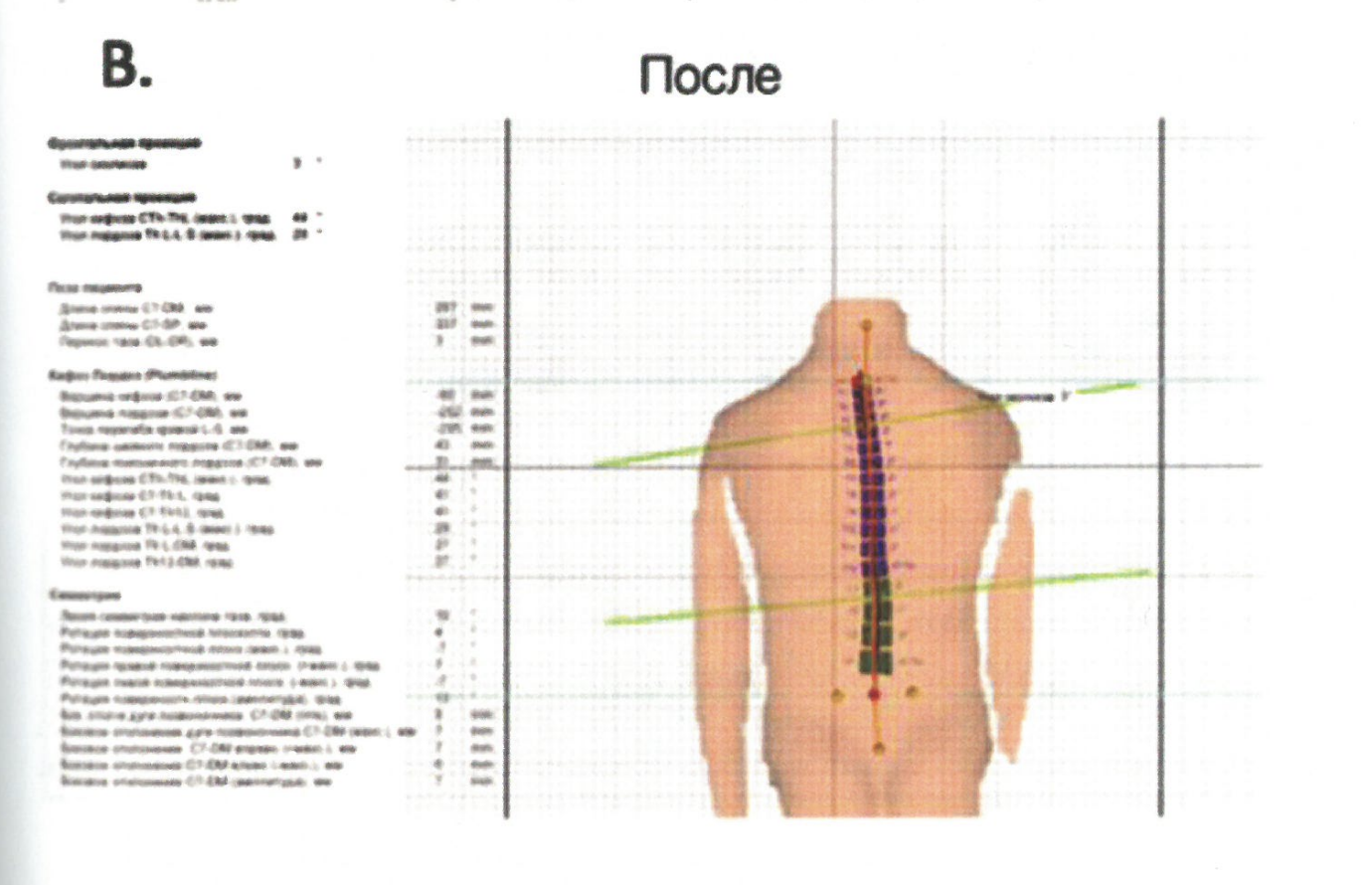

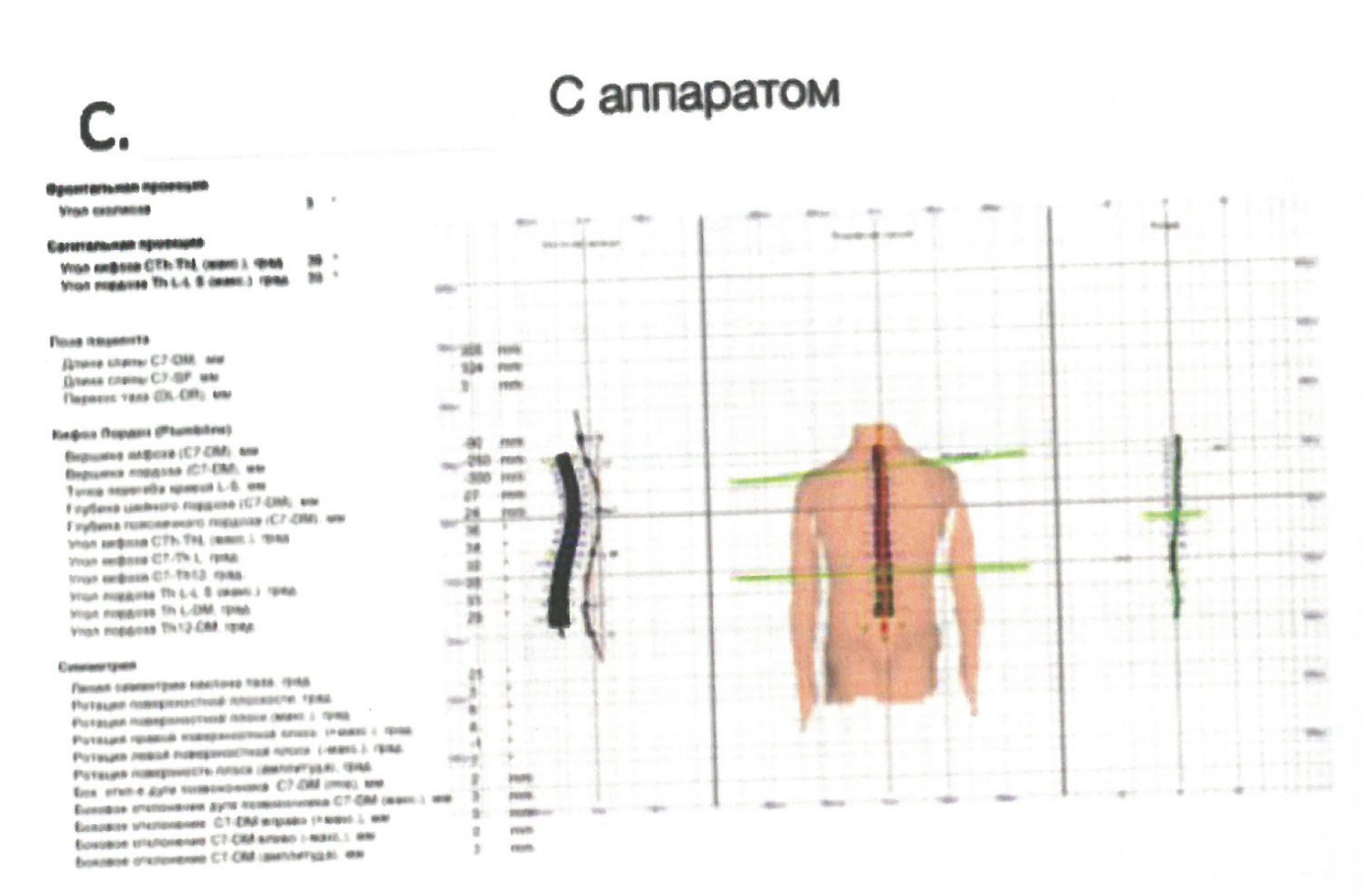

Биометрическое обследование позвоночника методом оптической топографии в 3 положениях:

- до лечения;

- после проведенной остеопатической коррекции;

- после установки ортодонтического аппарата.

Анализировались следующие параметры состояния позвоночника:

- отклонение вершины кифоза;

- наличия гиперлордоза;

- локализацию дуги сколиотического или кифотического искривления;

- анализ величины латерального отклонения и ротации позвонков, выраженную в градусах;

- анализ положения таза: наклон и перекос.

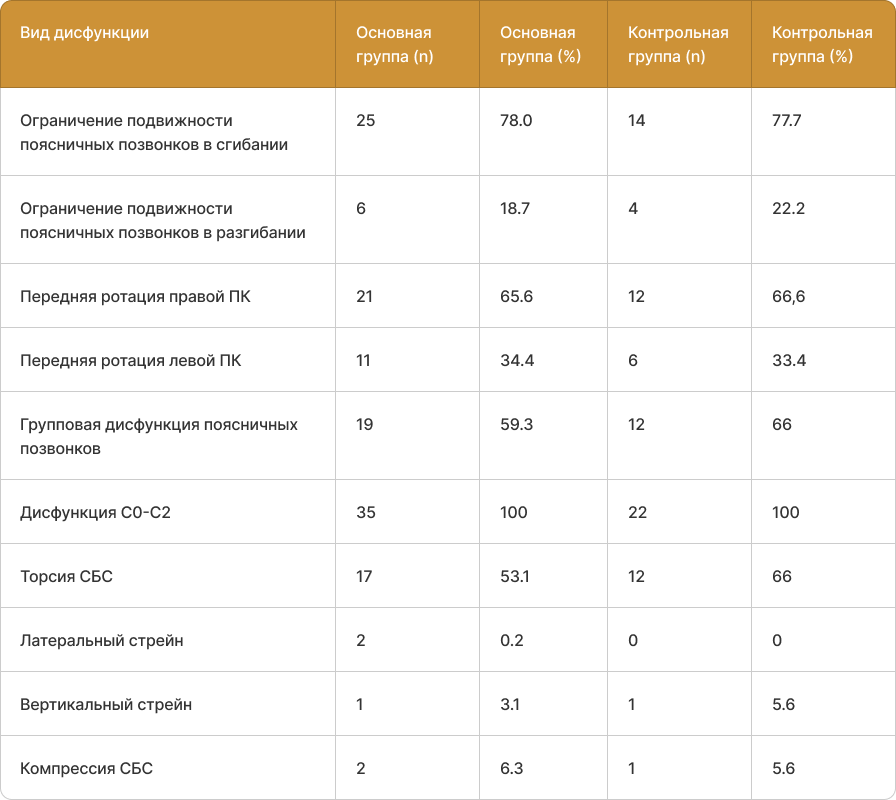

Таблица 2: Результаты остеопатического обследования

В результате компьютерной обработки строилось графическое топографическое изображение поверхности тела, обследуемого в нескольких проекциях, выдавалось заключение с указанием вида нарушения осанки, а при наличии сколиоза с указанием степени деформации - согласно классификации В.Д.Чалкина.

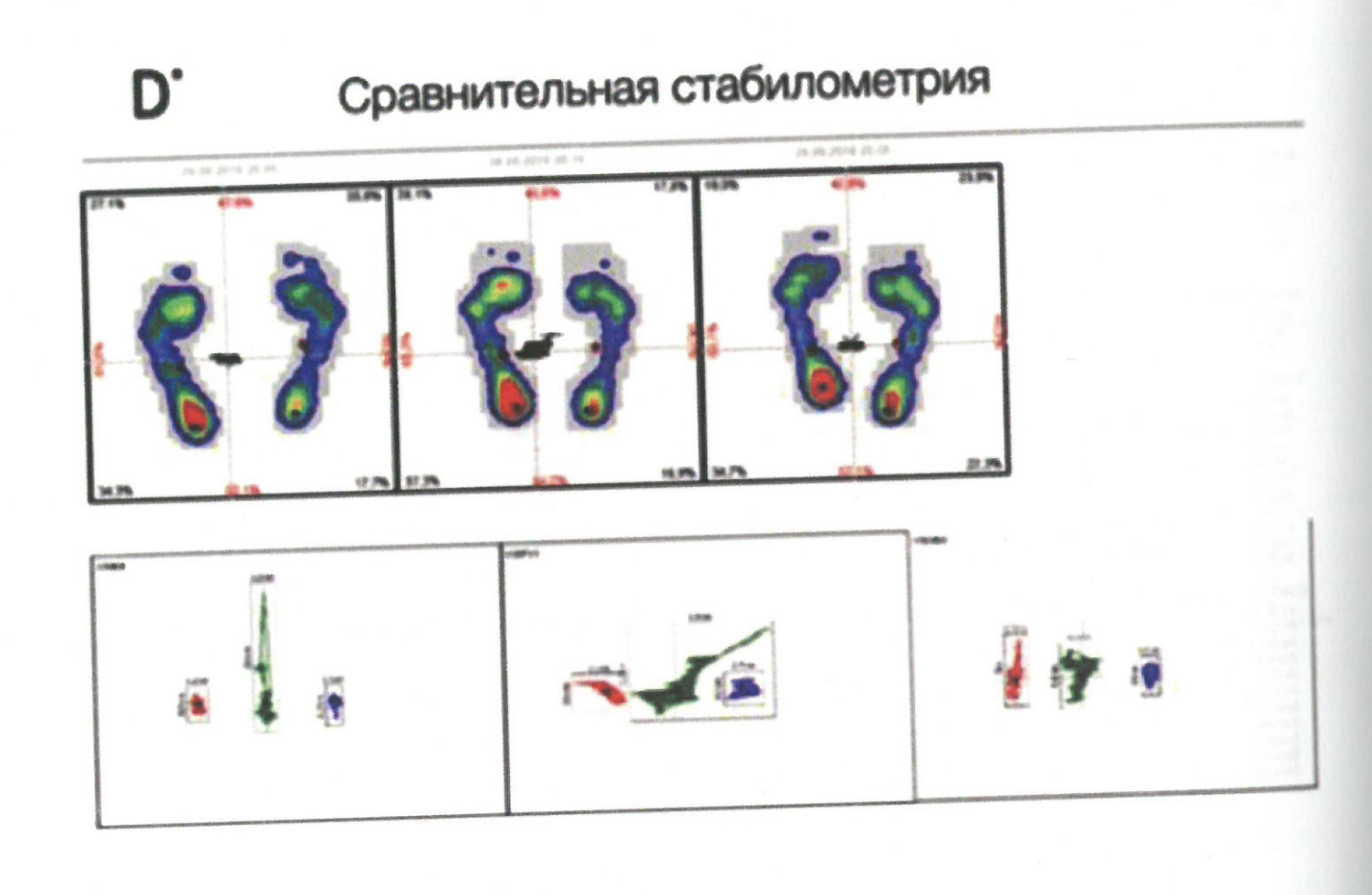

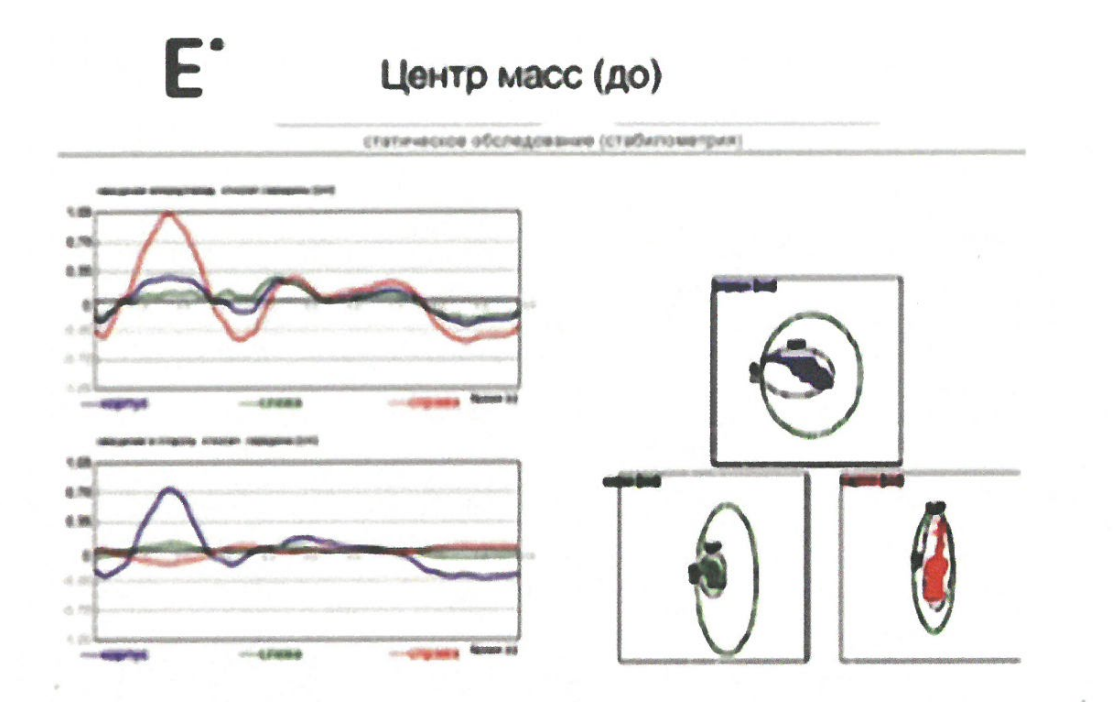

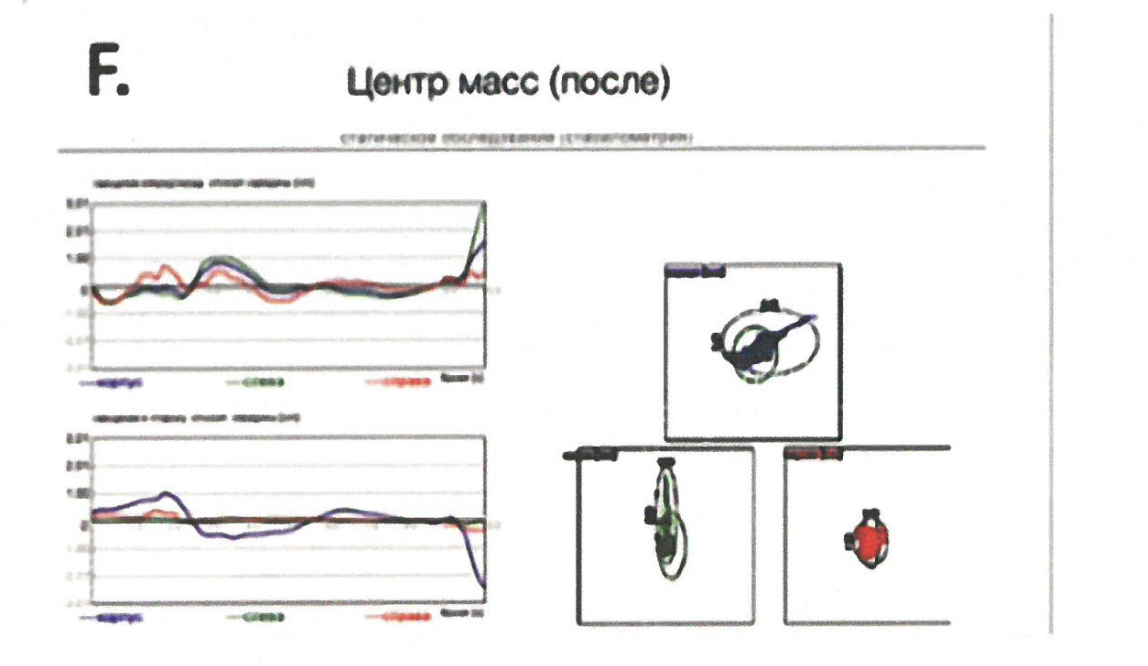

Подометрия проводилась аппаратом Ре1о1ап (Германия), проводился анализ:

- движения центра тяжести тела;

- динамическое равновесие.

Обследование проходило в три этапа:

- до лечения;

- после проведенной остеопатической коррекции;

- после установки ортодонтического аппарата.

Инструментальные методы обследования

Клиническое исследование осуществлялось методом компьютерной оптической топографии с построением трехмерной модели поверхности тела, с графическим описанием всех параметров на аппарате Formetric (Германия).

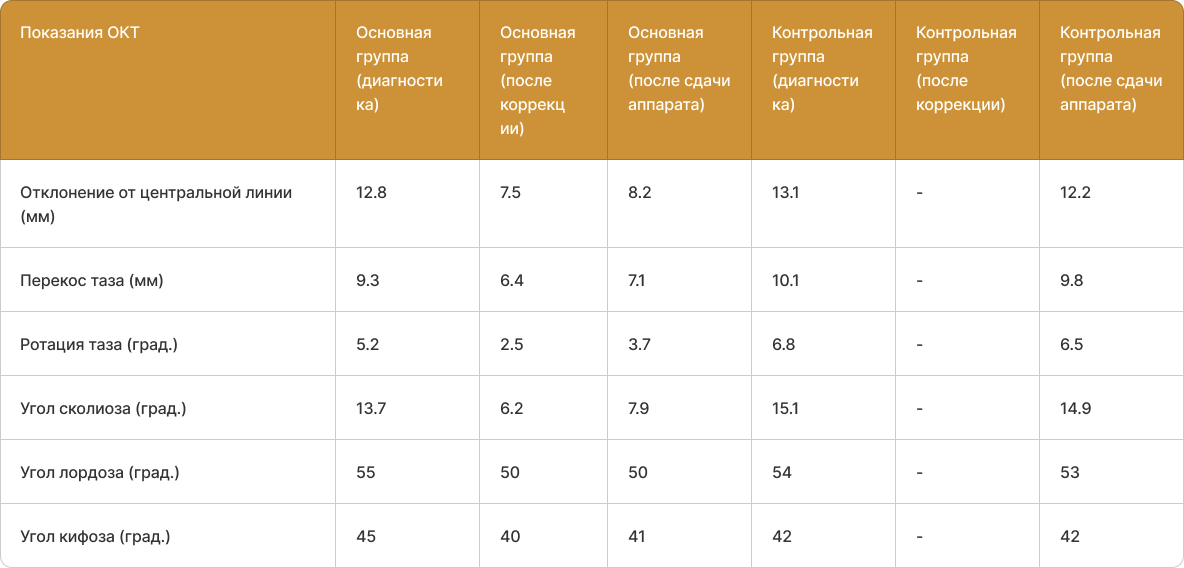

Оцениваемые параметры: отклонение позвоночника от центральной оси, перекос таза, ротация таза, угол кифоза, угол лордоза, угол сколиоза.

Подометрическое обследование проводидось на аппарате Рес1оап (Германия), который осуществляет статическое измерение равновесия и стабильности тела, позволяет точно определить распределения давления в каждой точке стопы.

Ортодонтическое обследование проводилось с помощью рентгеновского аппарата с цефалостатом Planmeka (Финляндия).

Таблица 3: Данные топографического обследования в основной и контрольной группе

Методы ортодонтической коррекции:

- лечение с использованием съемных функциональных ортодонтических аппаратов (миофункциональны етрейнеры, двухчелюстной аппарат Твин блок);

- лечение с использованием несъемных брекет-систем на верхнюю и нижнюю челюсть.

Техники остеопатической коррекции:

- коррекции дисфункции крестца, подвздошных костей;

- мобилизации, восстановление подвижности поясничных позвонков;

- мышечно-энергетические, мягко-тканные техники;

- техники коррекции дисфункции СБС.

Протоколы лечения

- Все пациенты основной группы получали лечение в следующей последовательности:

- Проведение ортодонтической диагностики;

- Проведение остеопатической диагностики;

- Проведение диагностики методом оптической топографии и подометрии;

- Проведение остеопатической коррекции;

- Проведение диагностики методом оптической топографии и подометрии;

- Установка ортодонтического аппарата;

- Проведение остеопатической диагностики и коррекции с аппаратом;

- Проведение диагностики методом оптической топографии и подометрии.

Повторное обследование проводилось несколько раз с интервалом в 4 недели и включало в себя:

Протокол контрольного осмотра

Протокол контрольного осмотра

- Осмотр ортодонта, активация ортодонтического аппарата, 1 раз в 4 недели.

- Остеопатический осмотр и коррекция, 1 раз в 4 недели.

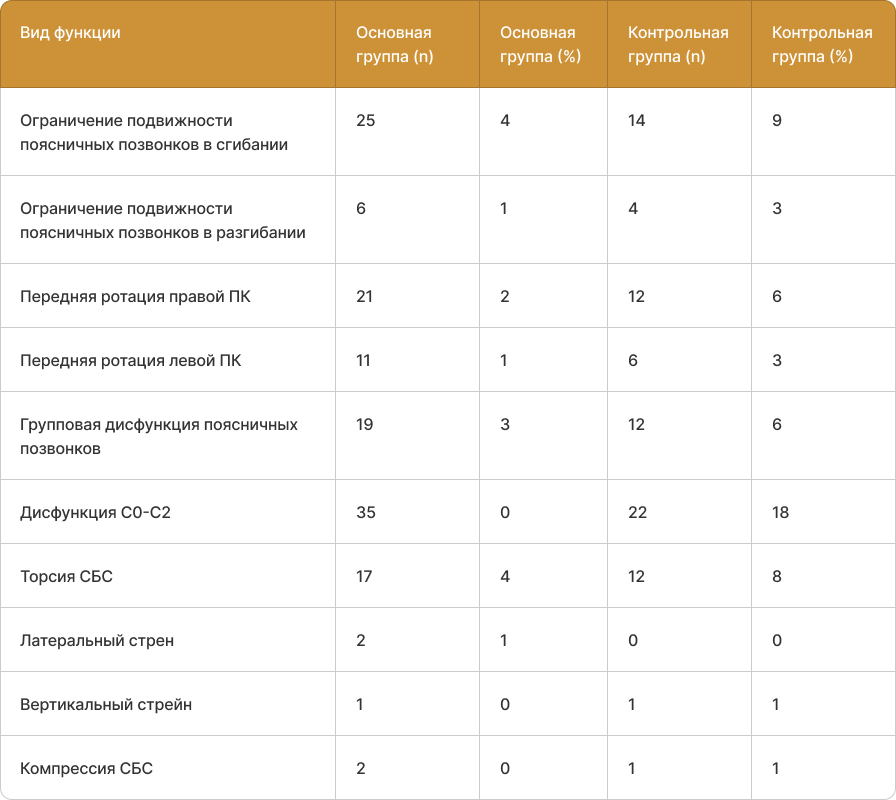

Таблица 4: Результаты остеопатического обследования в основной и контрольной группе до и после лечения

Таблица 5: Данные топографического обследования в основной и контрольной группе при диагностике, после остеопатической коррекции, после установки ортодонтического аппарата

В результате проведенного лечения исследуемые параметры улучшались. В экспериментальной группе результаты были более выраженные. Результат проведенного лечения, с учетом состояния костномышечной системы оценен, как положительный и более эффективный, так как в процессе лечения не только сокращались сроки ортодонтического лечения, но и улучшалось общесоматическое состояние здоровья ортодонтических пациентов. Со слов мам, ребенок стал лучше учиться, стал более коммуникабельным, работоспособным. У пациентов, страдающих головными болями отмечалось исчезновение болей, так же заметно улучшился сон детей, утром их состояние более бодрое и отдохнувшее.

В свою очередь у детей, не получающих остеопатическое сопровождение и проходящих ортодонтическое лечение без учета состояния костно-мышечной системы отмечалось ухудшение состояния со стороны ВНЧС, появление неврологической симптоматики, чаще встречался отказ от ношения аппарата.

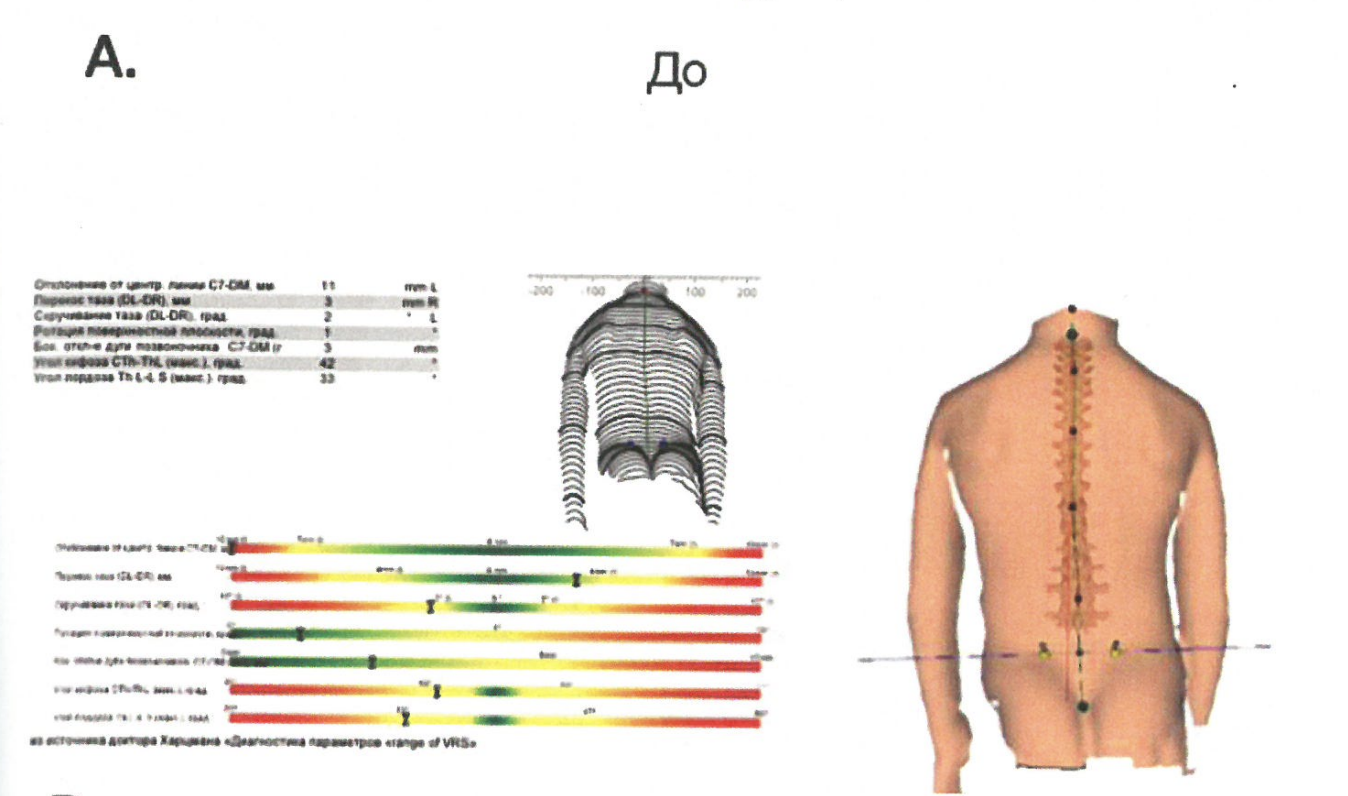

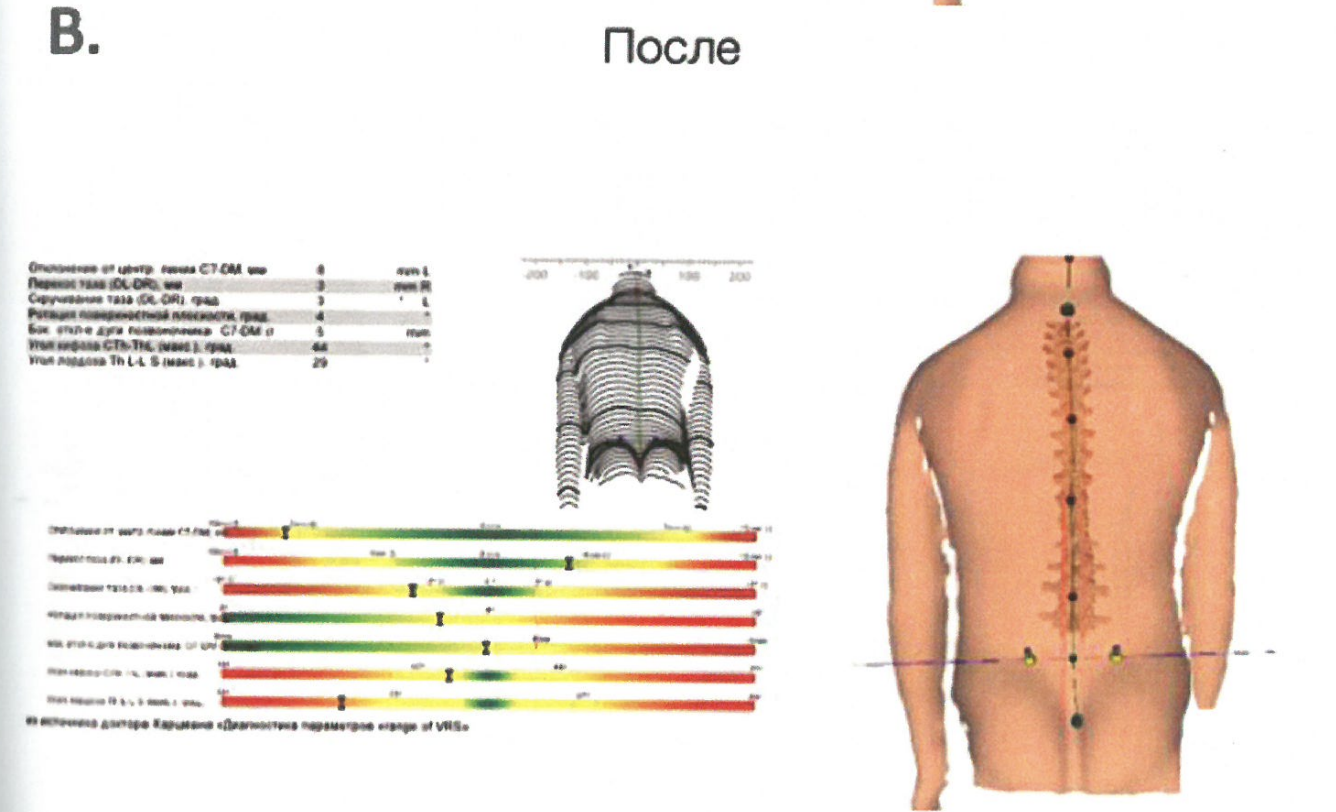

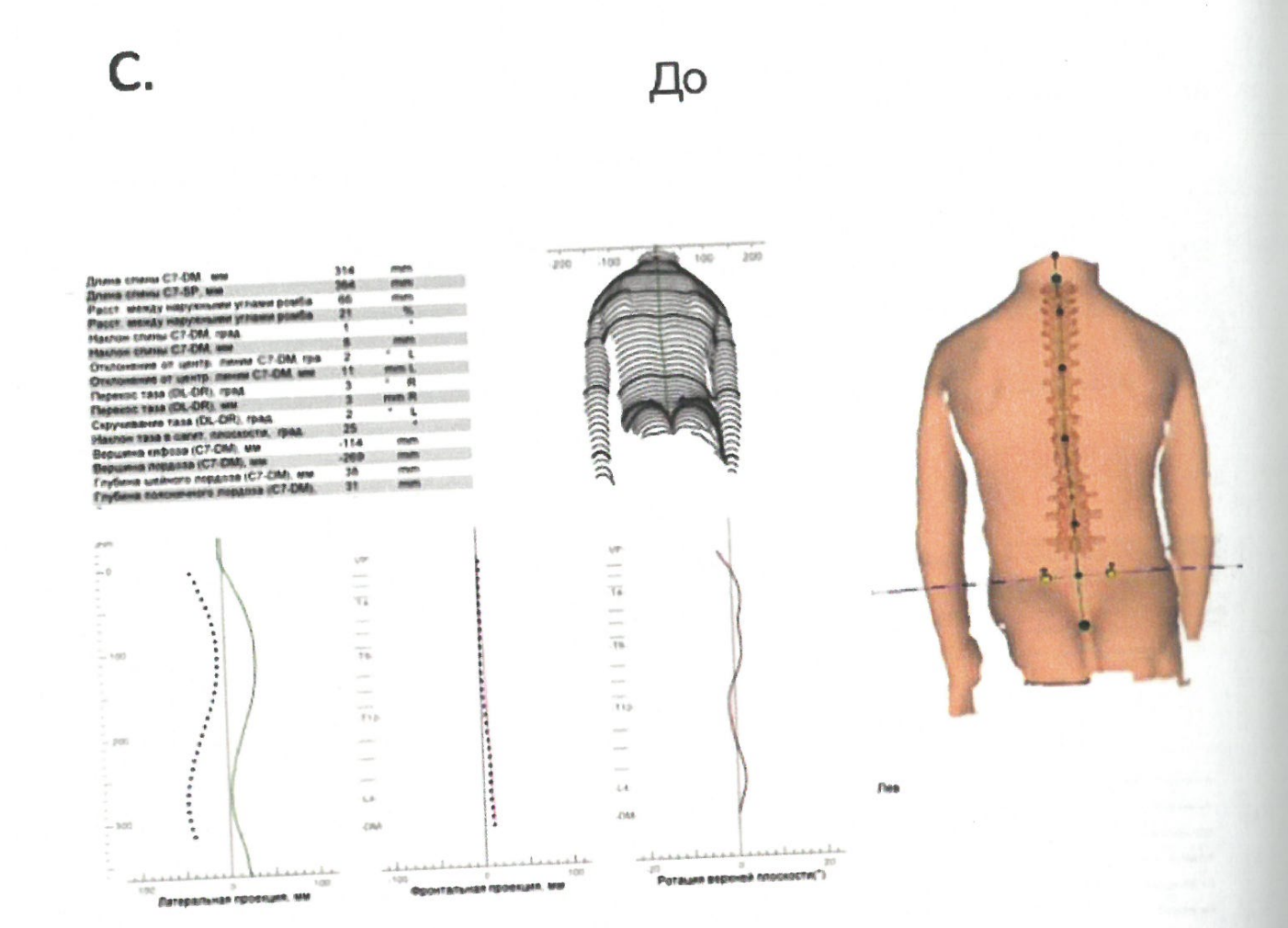

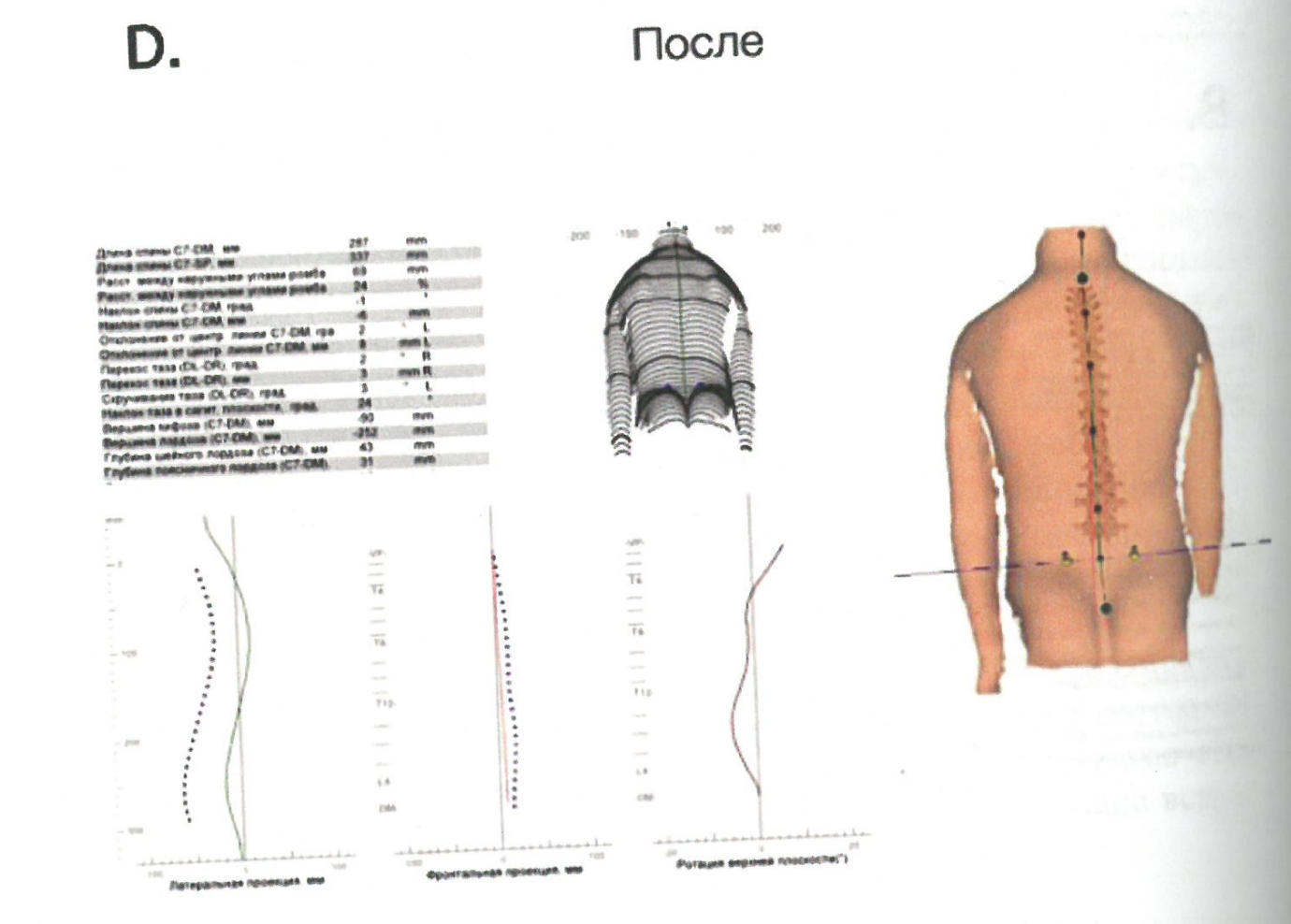

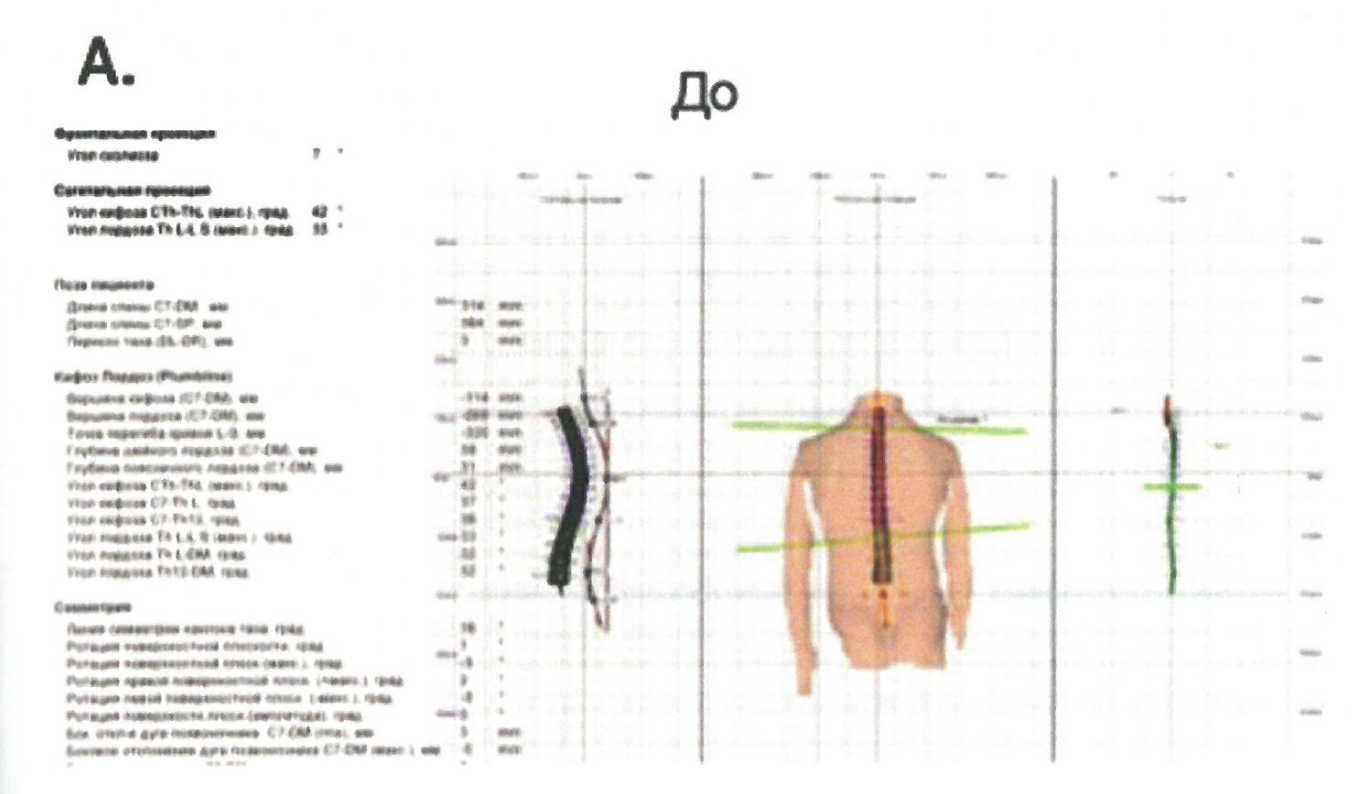

Рисунок 1: Графические данные оптической компьютерной топографии до и после остеопатической коррекции.

Рисунок 1: Графические данные оптической компьютерной топографии до и после остеопатической коррекции и после установки ортодонтического аппарата

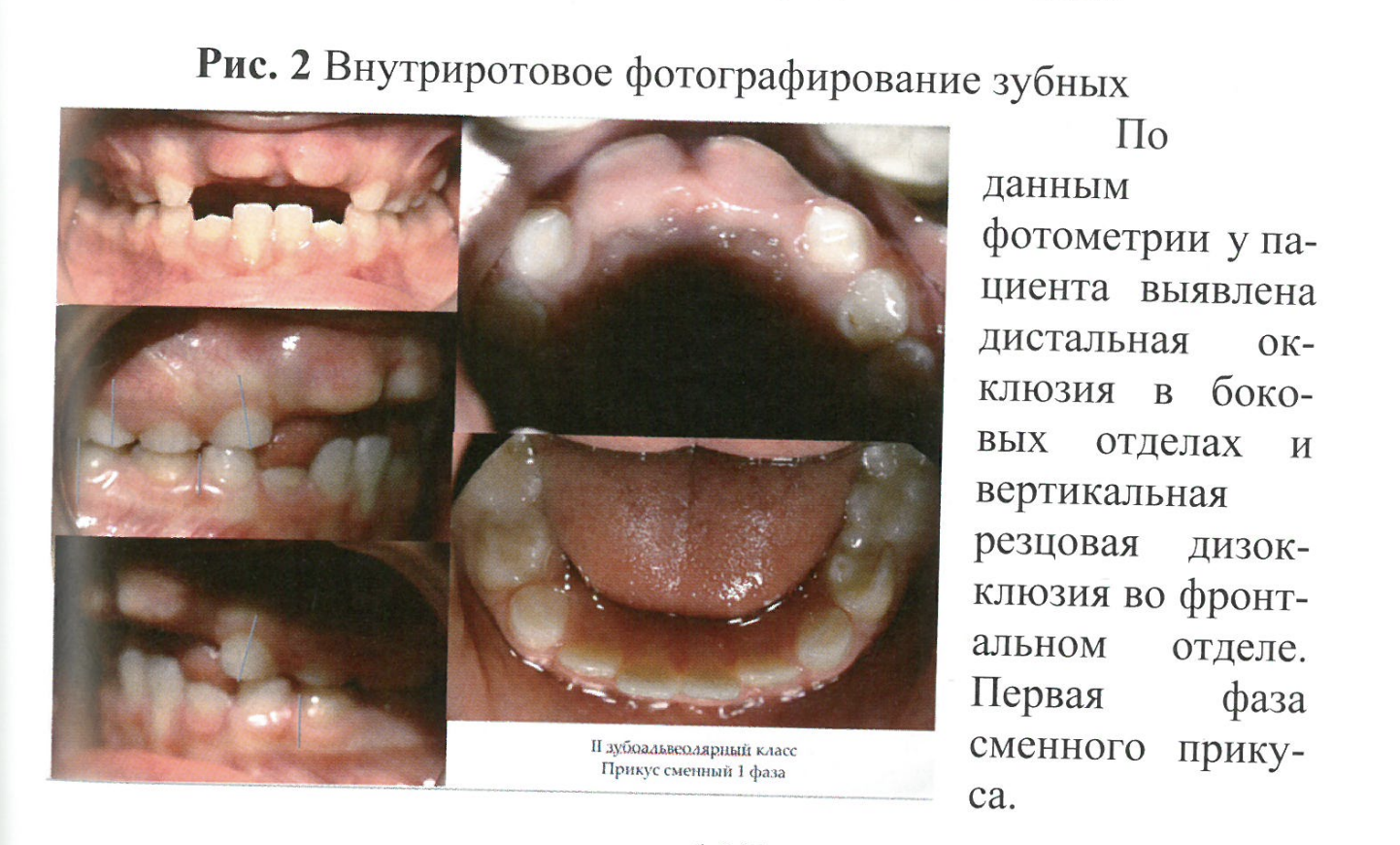

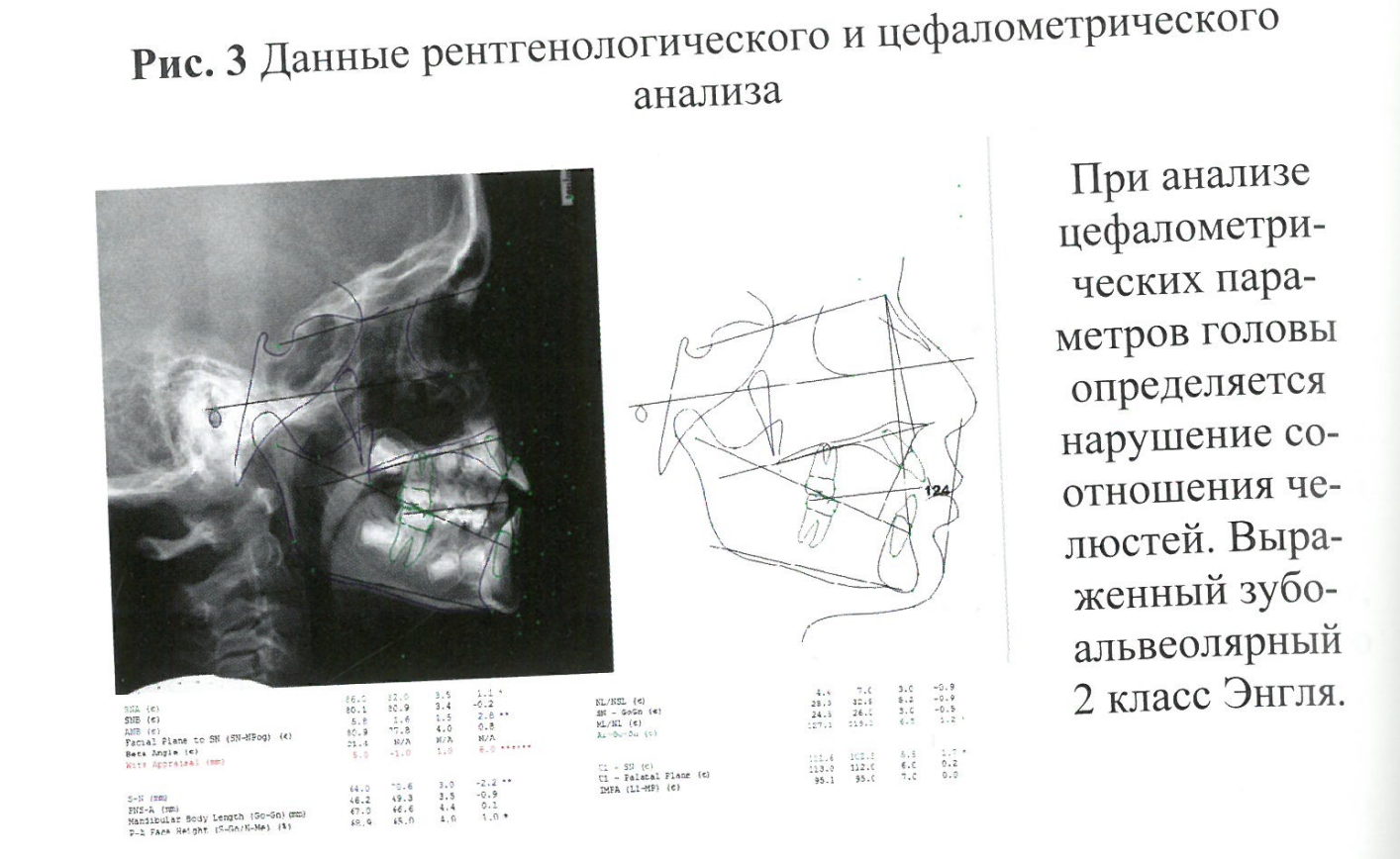

Клинический пример

Пациент Г., 8 лет

Обратился в клинику с целью профилактического осмотра, в процессе ортодонтического обследования было выявлено:

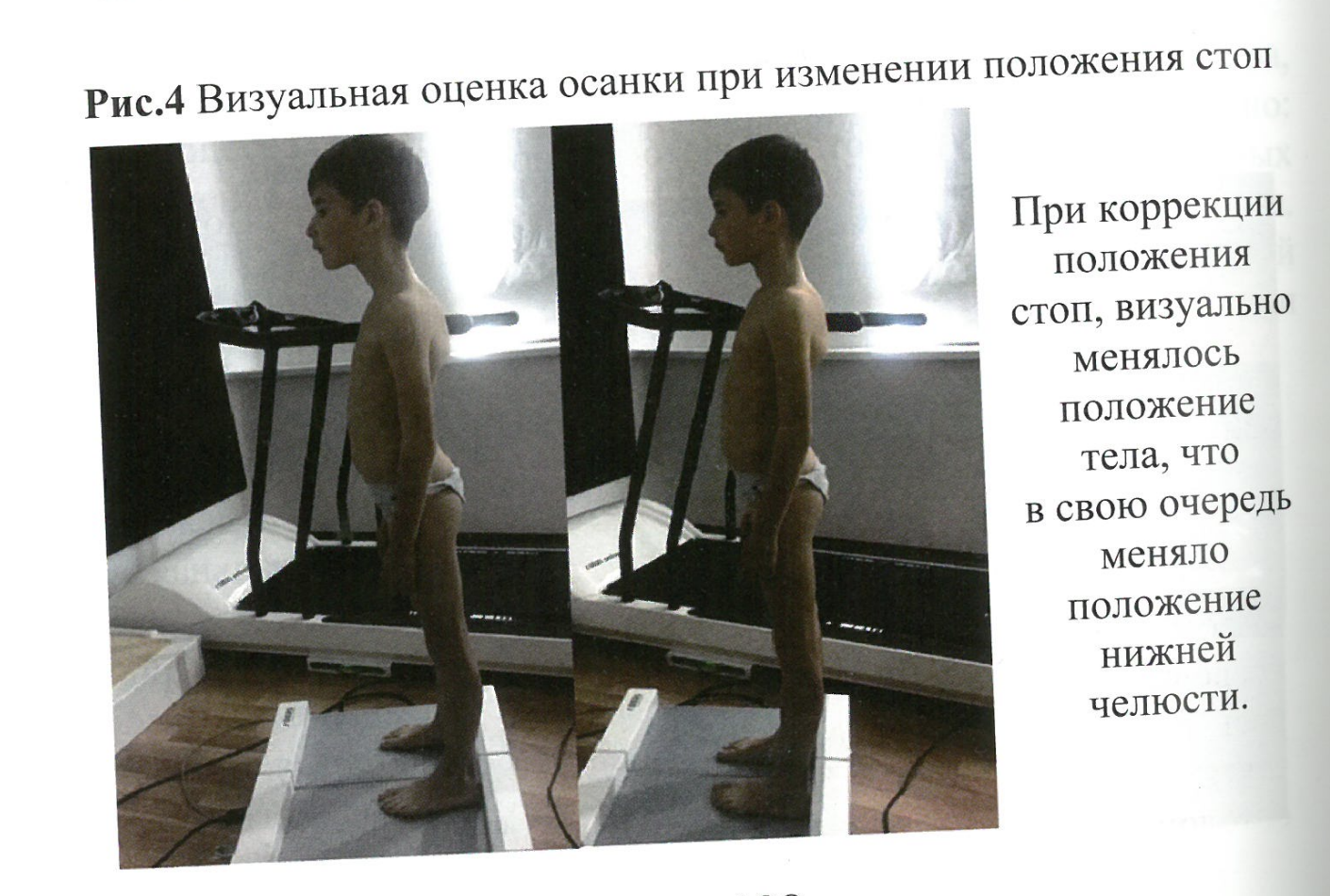

Ниже приведены — данные — комплексной ортодонтической диагностики (Рис. 1-3) и изменения осанки при коррекции (рис. 4).

Обратился в клинику с целью профилактического осмотра, в процессе ортодонтического обследования было выявлено:

- нарушение формирования челюстей,

- формы и размеров зубных дуг,

- а также нарушения в росте и развитии лицевого скелета.

Ниже приведены — данные — комплексной ортодонтической диагностики (Рис. 1-3) и изменения осанки при коррекции (рис. 4).

Пациент проходил остеопатическое лечение. Которое включало коррекцию дисфункции крестца, подвздошных костей, мобилизацию и восстановление подвижности — поясничных позвонков, работу с голеностопным суставом, мышечно-энергетические, мягко-тканные техники; техники коррекции дисфункции СБС.

Заключение:

- Поза с искривленным тазом и неодинаковая длина ног могут оказывать такое влияние на окклюзию, что сделает невозможным исправление окклюзии.

- Неправильная поза должна быть откорректирована, только в Этом случае может быть достигнут успешный и долгосрочный результат лечения.

- При — проведении — ортодонтической диагностики необходимо включать в протокол обследования данные анализа осанки и позвоночника с целью своевременного выявления факторов, влияющих на результаты — лечения, получения стабильного результата в будущем.

- При проведении — обследования пациентов перед ортодонтическим лечением необходимо комплексное обследование пациентов с участием специалистов: остеопатов, ортопедов и неврологов с целью раннего выявления нарушений формирования костной мышечного скелета у — растущих

пациентов в период скелетного роста.

- Поза с искривленным тазом и неодинаковая длина ног могут оказывать такое влияние на окклюзию, что сделает невозможным исправление окклюзии.

- Неправильная поза должна быть откорректирована, только в Этом случае может быть достигнут успешный и долгосрочный результат лечения.

- При — проведении — ортодонтической диагностики необходимо включать в протокол обследования данные анализа осанки и позвоночника с целью своевременного выявления факторов, влияющих на результаты — лечения, получения стабильного результата в будущем.

- При проведении — обследования пациентов перед ортодонтическим лечением необходимо комплексное обследование пациентов с участием специалистов: остеопатов, ортопедов и неврологов с целью раннего выявления нарушений формирования костной мышечного скелета у — растущих

пациентов в период скелетного роста.

Нарушения скелетно-мышечного баланса приводят к нарушению постурального равновесия. Последствиями такого нарушения являются мышечные спазмы, натяжение суставов и связок, которое лежит в основе хронических болей, а главное, посредством воздействия мышц и связок, нарушает правильный рост и развитие всего скелета в целом, челюстей и лицевого скелета, в частности. Это необходимо знать и понимать врачам ортодонтам при лечении растущих пациентов.

Так же важно понимать, что при изменении положения нижней челюсти, в процессе ортодонтического лечения врач всегда оказывает влияние на постуральное равновесие. Дисбаланс, вызванный ортодонтическими аппаратами на этапе лечения (окклюзионные накладки, накусочные площадки, разобщающие — каппы) незамедлительно вызывает значительные изменения статической и динамической позы человека, ассиметричную работу лицевых и жевательных мышц, дисфункцию ВНЧС. Симптомы, связанные с таким дисбалансом, могут возникнуть незамедлительно в процессе установки ортодонтического аппарата, так и спустя несколько месяцев и даже лет, после проведенного лечения.